- Themen

- Natura 2000

- Biotoptypen-Klassifikationen

- Lebensräume in Deutschland

-

Tiere

- Tagfalter

- Libellen

- Amphibien & Reptilien

- Süßwasserfische

- Käfer

- Säugetiere

- Heuschrecken

- Alpen-Gebirgsschrecke

- Alpen-Strauchschrecke

- Blauflügelige Ödlandschrecke

- Brauner Grashüpfer

- Feldgrille

- Gebirgs-Grashüpfer

- Gefleckte Schnarrschrecke

- Gemeine Eichenschrecke

- Gemeine Sichelschrecke

- Gemeiner Grashüpfer

- Gestreifte Zartschrecke

- Gewöhnliche Gebirgsschrecke

- Gewöhnliche Strauchschrecke

- Große Goldschrecke

- Große Höckerschrecke

- Großes Grünes Heupferd

- Hausgrille, Heimchen

- Heidegrashüpfer

- Italienische Schönschrecke

- Kiesbank-Grashüpfer

- Kleine Goldschrecke

- Kurzflügelige Schwertschrecke

- Langflügelige Schwertschrecke

- Laubholz-Säbelschrecke

- Lauchschrecke

- Plumpschrecke

- Punktierte Zartschrecke

- Roesels Beißschrecke

- Rote Keulenschrecke

- Rotflügelige Ödlandschecke

- Rotflügelige Schnarrschrecke

- Säbel-Dornschrecke

- Sibirische Keulenschrecke

- Steppen-Sattelschrecke

- Sumpfschrecke

- Tuerkis Dornschrecke

- Waldgrille

- Warzenbeißer

- Westliche Beißschrecke

- Zwitscher-Heupferd

- Wanzen

- Fliegen

- Pilze

- Pflanzen

© Alle Rechte vorbehalten. Interesse an dem Foto?

Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens)

Die Männchen der Blauflügeligen Ödlandschrecke erreichen eine Körpergröße von 13 bis 23 Millimeter, die Weibchen werden zwischen 20 und 29 Millimeter groß und damit deutlich größer als die Männchen. Der Brustabschnitt (Thorax) ist kräftig und der Hinterleib (Abdomen) relativ schlank. Die Tiere haben lange und schmale Flügel sowie relativ kurze, dafür kräftige Sprungbeine.

Die Grundfarbe der Tiere ist wie bei den anderen Arten der Gattung Oedipoda ein feines bis grober marmoriertes Graubraun, wobei die Art sehr farb- und mustervariabel ist. Die Farbe kann dabei von einem hellen Grau bis fast schwarz reichen, auch ocker- und rotbraune Färbungen sind häufig zu finden. Es handelt sich hier um eine Anpassung an den Untergrund, die schrittweise bei den einzelnen Larvenhäutungen ausgebildet wird, aber auch erwachsene Tiere sind noch zu einem Farbwechsel fähig. Die Deckflügel und auch die Hinterbeine weisen zwei bis drei breite dunklere Streifen auf, die bei sehr hellen und auch sehr dunklen Exemplaren undeutlicher werden. Das auffälligste Merkmal ist die blau-transparente Färbung der Hinterflügel, die eine dunkle Querbinde enthält. Bei der sehr nahe verwandten Rotflügeligen Ödlandschrecke (Oedipoda germanica) ist diese Flügelzeichnung leuchtend rot. Auch die Schienen (Tibien) der Hinterbeine können eine leichte Blaufärbung aufweisen.

Verbreitung

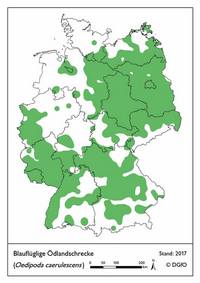

Diese Art ist die am weitesten verbreitete Art der Gattung Oedipoda in Europa. Ihr Verbreitungsgebiet umfasst den gesamten Mittelmeerraum und den europäischen Kontinent bis zu einer nördlichen Verbreitungsgrenze in Norddeutschland, isolierte Populationen gibt es aber noch in Dänemark und Südschweden. In Deutschland ist sie im Süden bzw. Südwesten häufiger anzutreffen, im Nordwesten fehlt sie in großen Gebieten und ist nur auf sonnenexponierten Flächen zu finden. In der Niederlausitz ist sie ein häufiger Gast auf Heideflächen und im Umfeld der Braunkohlentagebaue bzw. deren Restlöcher.

© Verbreitungskarte. Deutsche Gesellschaft für Orthopterologie e.V. (DGfO)

Ökologie

Wie die anderen Ödlandschrecken ist die Blauflügelige Ödlandschrecke vor allem an das Leben auf dem Boden angepasst und bewegt sich fast ausschließlich gehend fort. Ihre Kletterfähigkeit ist auf das Übersteigen kleinerer Gegenstände beschränkt, vertikale Pflanzenstrukturen erklimmen sie fast nie. Aus dem Grunde meiden sie dichter stehende Vegetation und halten sich auf Kahlflächen auf. Sie können allerdings auch sehr gut fliegen, nutzen dies meistens jedoch nur für Strecken von etwa 10 Metern und landen nach ihren Flügen wiederum auf entsprechenden Kahlflächen. Sie ernährt sich von kleineren Pflanzen auf den Kahlflächen und am Rand derselben. In Fütterungsversuchen wurden keine Nahrungspräferenzen für bestimmte Pflanzen festgestellt, es wurden im Freiland auch Tiere beim Befressen von Aas beobachtet.

Das Fluchtverhalten der Ödlandschrecken ist einzigartig unter den Springschrecken. Sie verlassen sich weitestgehend auf ihre Tarnung durch die Färbung und ducken sich entsprechend als Fluchtreflex auf den Boden statt, wie andere Schrecken, wegzuspringen. Erst bei einer sehr geringen Fluchtdistanz springen sie ab und fliegen einige Meter. Kurz vor der Landung schlagen sie einen scharfen Haken und nach der Landung ducken sie sich erneut in der Nähe von Steinen oder anderen Strukturen. In Experimenten konnte außerdem nachgewiesen werden, dass sich die Ödlandschrecken bevorzugt auf solchem Untergrund aufhalten, der ihrer Färbung entspricht.

Anders als viele andere Kurz- und Langfühlerschrecken gibt es bei den Blaugeflügelten Ödlandschrecken kein Balzverhalten, welches einer Paarung vorausgeht. Die Männchen produzieren keinen Werbegesang und suchen stattdessen aktiv die Umgebung nach Weibchen ab.

Die Eier werden kurz nach der Paarung von dem Weibchen im Boden abgelegt, wobei es seinen Hinterleib mit dem Eiablageapparat (Ovipositor) tief in die Erde bohrt. Die Eier überwintern und die Nymphen schlüpfen im Frühjahr des folgenden Jahres. Die Entwicklung verläuft bei den Männchen über vier, bei den Weibchen über fünf Häutungsstadien, wobei sich die Färbung der Haut mit den Häutungen der Färbung des Untergrundes annähert.

Gefährdung

Die Blauflüglige Ödlandschrecke ist in ganz Europa geschützt und wird in der Roten Liste der Schweiz und Deutschlands als gefährdet eingestuft.

Lebensraum

Die Tiere bevorzugen trockenwarme Kahl- und Ödlandflächen mit sehr spärlicher Vegetation wie sie etwa auf Trockenrasen, in Sandgruben oder Kiesflächen zu finden sind. Manchmal sind sie auch auf sehr kleinen Kahlflecken anzutreffen, diese müssen jedoch durch eine Kahlschneise erreichbar sein, etwa eine Fahrrinne oder einen Sand- oder Trockenstreifen. Sie können durch die Wanderung über diese Schneisen ihren Aktionsradius und Lebensraum sehr stark ausweiten, vor allem im Hochsommer, wo durch vertrocknende Vegetation weitere Kahlflächen entstehen. Bei stabilen Lebensraumbedingungen bleiben sie allerdings sehr ortstreu.

Lebensräume in denen die Art vorkommt

Die Texte dieses Artikels basieren in Teilen auf dem Wikipedia-Artikel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Die Fotos dieser Webseite sind darin nicht eingeschlossen und unterliegen dem vollen Urheberrecht!

Schnellzugriff

Kenndaten

| Ordnung | Orthoptera |

|---|---|

| Familie | Acrididae |

| Art | Blauflügelige Ödlandschrecke |

| Wiss. | Oedipoda caerulescens |

| Autor | (Linnaeus, 1758) |

| Rote Liste D | 3 |

| Häufigkeit | mittel |

| Länge | 1.3 - 2.9 cm |