- Themen

- Natura 2000

- Biotoptypen-Klassifikationen

- Lebensräume in Deutschland

-

Tiere

- Tagfalter

- Libellen

- Amphibien & Reptilien

- Alpensalamander

- Äskulapnatter

- Bergmolch

- Blindschleiche

- Erdkröte

- Europäische Sumpfschildkröte

- Fadenmolch

- Feuersalamander

- Geburtshelferkröte

- Gelbbauchunke

- Grasfrosch

- Kammmolch

- Kleiner Wasserfrosch

- Knoblauchkröte

- Kreuzkröte

- Kreuzotter

- Laubfrosch

- Mauereidechse

- Moorfrosch

- Östliche Smaragdeidechse

- Ringelnatter

- Schlingnatter

- Seefrosch

- Springfrosch

- Teichfrosch

- Teichmolch

- Waldeidechse

- Wechselkröte

- Westliche Smaragdeidechse

- Würfelnatter

- Zauneidechse

- Süßwasserfische

- Käfer

- Säugetiere

- Heuschrecken

- Wanzen

- Fliegen

- Pilze

- Pflanzen

© Alle Rechte vorbehalten. Interesse an dem Foto?

Springfrosch (Rana dalmatina)

Grasfrosch und Springfrosch gehören zu den häufigeren heimischen Fröschen, welche eine bräunlichen Grundton (Braunfrösche) aufweisen. Beide Arten sind auf den ersten Blick nicht leicht zu unterscheiden. Zur Unterscheidung muss man sich u.a. die Länge der Beine und das rundlich abgezeichnete Trommelfell hinter den Augen genauer betrachten:

Springfrösche sind schlanke, langgliedrige Froschlurche mit einer spitzen Schnauze. Die Kopf-Rumpf-Länge der Männchen reicht selten über 6,5 Zentimeter, die der Weibchen bis 9 Zentimeter. Die Oberseite ist hellbraun, rotbraun oder auch hell graubraun („falllaubfarben“) und vergleichsweise zeichnungs- und kontrastarm. Die braunfroschtypischen dreieckigen Schläfenflecken mit dem Trommelfell sind dunkelbraun. Die Unterseite ist weißlich und meist ganz ungefleckt. Während der Paarungszeit sind die im Wasser befindlichen Männchen oft dunkelbraun verfärbt. Auf Ober- und Unterschenkeln zeigen sich dunkle Querbänder, die aber kein alleiniges arttypisches Merkmal sind.

Die Hinterbeine sind auffallend lang, wodurch die Art sehr sprunggewandt ist: sie kann ein bis zwei Meter weite Sätze machen. Die Pupillen sind waagerecht; die Iris ist im oberen Drittel (oberhalb der Pupille) heller goldfarben als seitlich und unterhalb der Pupille. Das Trommelfell erreicht etwa die Größe des Augendurchmessers und befindet sich jeweils sehr dicht hinter dem Auge. Die Drüsenleisten auf dem Rücken sind nicht sehr stark ausgeprägt und stellenweise unterbrochen.

Verbreitung

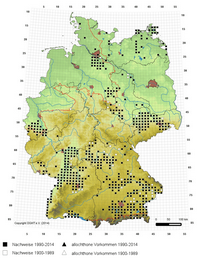

In Deutschland ist das Verbreitungsbild ein disjunkter Flickenteppich mit Schwerpunkten in Mittel- und Süddeutschland, beispielsweise in der Kölner Bucht, im Saarland, im nordwestlichen Baden-Württemberg und am Oberrhein, in Oberschwaben, in Teilen Bayerns und in Mittelsachsen. Nach Norden lösen sich die Vorkommen immer mehr zu kleinen, isolierten Inseln auf; solche befinden sich im nördlichen Harzvorland, in der Lüneburger Heide, auf Rügen und am Darß.

© Verbreitungskarte. DGHT e.V. (Hrsg. 2014): Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Deutschlands, auf Grundlage der Daten der Länderfachbehörden, Facharbeitskreise und NABU Landesfachausschüsse der Bundesländer sowie des Bundesamtes für Naturschutz.

Ökologie

Die Männchen der Springfrösche wandern bereits im Herbst in das Laichgewässer ein, um dort zu überwintern. Die Weibchen überwintern in Gewässernähe an Land. Die Paarungsrufe der Männchen bestehen aus recht leisen Tonreihen, die wie „wog … wog … wog“ klingen und bis zu 12 Sekunden andauern. Oft wird sogar unter Wasser gerufen, so dass die Lautäußerungen für den Beobachter nur aus der Nähe wahrzunehmen sind. Auf dem nur wenige Tage dauernden Höhepunkt der Laichphase bilden die Tiere aber auch Balzchöre an der Wasseroberfläche.

In Mitteleuropa liegt die Laichzeit häufig etwa in der ersten und zweiten Märzdekade – kann sich witterungsbedingt aber auch verzögern. Der Springfrosch ist damit als erste Froschlurchart im Frühjahr laichaktiv. Dies wird als „Konkurrenzvermeidung“ gegenüber anderen frühlaichenden Amphibien interpretiert. Laichballen des Springfrosches, befestigt an einem untergetauchten Zweig Die Laichballen mit 450 bis 1800 Eiern werden in Wassertiefen zwischen fünf und 40 Zentimetern bevorzugt an Äste, Wurzeln oder Pflanzenstängel angeheftet. So sinken sie selten zum Gewässerboden. Die Laichklumpen konzentrieren sich nicht, wie häufig bei Moor- und besonders bei Grasfröschen, an einer bestimmten Stelle im Gewässer, sondern werden weiträumiger verteilt.

Der obere Eipol im Laich ist dunkelbraun bis schwarz gefärbt, unterseits gibt es einen kleinen, hellen, scharf begrenzten Fleck. Der Durchmesser des einzelnen Eis ohne die Gallerthülle beträgt 1,5 bis 2,1 Millimeter.

Bei den Kaulquappen ist der Flossensaum ist relativ hoch, vor allem im ersten Schwanzdrittel. Der Schwanz ist zwei- bis 2,5-mal so lang wie der Rumpf und endet spitz. Die Bauchregion ist „grobkörnig“ und intensiv pigmentiert. Die Gesamtlänge reicht bis 60 Millimeter, was die Larven des Grasfrosches etwas übertrifft.

Gefährdung

Die stark verinselte Verbreitung im nördlichen Mitteleuropa bedingt eine räumliche und genetische Isolation einzelner Populationen. Eine wichtige Gefährdungsursache ist neben der direkten Lebensraumvernichtung der Kraftfahrzeugverkehr auf dem dichten Straßennetz: Bei den Wanderungen zwischen den Teillebensräumen, unter anderem vom Winterquartier zum Laichgewässer, werden neben anderen Amphibien (vergleiche beispielsweise: Erdkröte, Grasfrosch) auch Springfrösche überfahren. Zudem kann künstlicher Fischbesatz in Kleingewässern zum Aussterben der Froschbestände führen.

Lebensraum

Der Springfrosch bevorzugt lichte und gewässerreiche Laubmischwälder. Das Offenland der Umgebung wird auch besiedelt, solange dieses über Gebüschreihen mit dem Wald vernetzt ist. Als Laichgewässer dienen Waldtümpel, Weiher, kleine Teiche und Wassergräben. Fischfreie Gewässer mit besonnten Flachuferzonen sind ideal. Die Art lebt oft weit weg vom Wasser in eher trockenwarmen Wäldern (Nieder- und Mittelwälder). Von den drei mitteleuropäischen Braunfroscharten ist es die am meisten wärmeliebende und die trockenheitstoleranteste.

Lebensräume in denen die Art vorkommt

Die Texte dieses Artikels basieren in Teilen auf dem Wikipedia-Artikel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Die Fotos dieser Webseite sind darin nicht eingeschlossen und unterliegen dem vollen Urheberrecht!

Schnellzugriff

Kenndaten

| Ordnung | Anura |

|---|---|

| Familie | Ranidae |

| Art | Springfrosch |

| Wiss. | Rana dalmatina |

| Autor | Bonaparte, 1840 |

| Rote Liste D | - |

| Häufigkeit | mittel |

| Länge | 6 - 9 cm |

| Eizahl | 1000 |

| Alter (max.) | 10 |