- Themen

- Natura 2000

- Biotoptypen-Klassifikationen

- Lebensräume in Deutschland

-

Tiere

- Tagfalter

- Admiral

- Ähnlicher Perlmutterfalter

- Alexis-Bläuling

- Alpen-Perlmutterfalter

- Alpen-Weißling

- Alpen-Wiesenvögelchen

- Alpengelbling

- Alpenmatten-Perlmuttfalter

- Apollofalter, Apollo

- Argus-Bläuling

- Aurorafalter

- Baldrian-Scheckenfalter

- Baumweißling

- Berghexe

- Bergwald Mohrenfalter

- Bergweißling

- Blauer Eichenzipfelfalter

- Blaukernauge, Blauäugiger Waldportier

- Blauschillernder Feuerfalter

- Blauschwarzer Eisvogel

- Braunauge

- Brauner Eichen-Zipfelfalter

- Brauner Feuerfalter, Schwefelvögelchen

- Braunfleckiger-Perlmutterfalter

- Braunkolbiger Dickkopffalter

- Brombeer-Perlmuttfalter

- C-Falter

- Distelfalter

- Dukaten-Falter

- Dunkler Alpenbläuling

- Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling

- Faulbaum-Bläuling

- Fetthennen-Bläuling

- Feuriger Perlmutterfalter

- Flockenblumen-Scheckenfalter

- Gelbgefleckter Mohrenfalter

- Gelbringfalter

- Gelbwürfeliger Dickkopffalter

- Gemeiner Bläuling

- Gletscherfalter

- Goldene Acht, Kleegelbling

- Goldener-Scheckenfalter

- Graubindiger Mohrenfalter

- Graubrauner Mohrenfalter

- Großer Eisvogel

- Großer Feuerfalter

- Großer Fuchs

- Großer Kohlweißling

- Großer Perlmutterfalter

- Großer Schillerfalter

- Großer Sonnenröschen-Bläuling

- Großer Wanderbläuling

- Großer-Waldportier

- Großes Ochsenauge

- Großes Wiesenvögelchen

- Grüner Zipfelfalter

- Heller Alpenbläuling

- Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling

- Himmelblauer Bläuling

- Hochalpenapollo

- Hochmoor-Bläuling

- Hochmoor-Perlmutterfalter

- Hochmoorgelbling

- Hufeisenkleegelbling

- Idas-Bläuling

- Kaisermantel

- Karstweißling

- Kleiner Eisvogel

- Kleiner Esparsetten-Bläuling

- Kleiner Feuerfalter

- Kleiner Fuchs

- Kleiner Kohlweißling

- Kleiner Mohrenfalter

- Kleiner Perlmutterfalter

- Kleiner Schillerfalter

- Kleiner Schlehen-Zipfelfalter

- Kleiner Sonnenröschen-Bläuling

- Kleiner Waldportier

- Kleiner Wanderbläuling

- Kleiner Würfel-Dickkopffalter

- Kleines Ochsenauge

- Kleines Wiesenvögelchen

- Komma-Dickkopffalter

- Kreuzdorn-Zipfelfalter

- Kronwicken-Dickkopffalter

- Kurzschwänziger Bläuling

- Landkärtchen

- Lilagold-Feuerfalter

- Mädesüß-Perlmutterfalter

- Magerrasen-Perlmutterfalter

- Malven-Dickkopffalter

- Mandeläugiger Mohrenfalter

- Mattscheckiger Dickkopffalter

- Mauerfuchs

- Mittlerer Perlmuttfalter

- Natterwurz-Perlmutterfalter

- Nierenfleck-Zipfelfalter

- Ockerbindiger Samtfalter

- Ostalpiner Scheckenfalter

- Pflaumen-Zipfelfalter

- Postillon, Wander-Gelbling

- Quellen-Mohrenfalter

- Quendel-Ameisenbläuling

- Randring-Perlmutterfalter

- Rapsweißling

- Reals Schmalflügel-Weißling

- Reseda-Weißling

- Resedaweißling

- Rostbraunes Wiesenvögelchen

- Rostfarbiger Dickkopffalter

- Rotbraunes Ochsenauge

- Roter Würfel-Dickkopffalter

- Roter-Scheckenfalter

- Rotklee-Bläuling

- Rundaugen-Mohrenfalter

- Schachbrett

- Schlüsselblumen-Würfelfalter

- Schornsteinfeger

- Schwalbenschwanz

- Schwarzer Apollo

- Schwarzkolbiger Braundickkopffalter

- Schweizer Schillernder Mohrenfalter

- Segelfalter

- Senfweisling

- Silberfleck-Perlmutterfalter

- Silbergrüner Bläuling

- Spiegelfleck-Dickkopffalter

- Storchschnabel-Bläuling

- Tagpfauenauge

- Trauermantel

- Ulmen-Zipfelfalter

- Unpunktierter Mohrenfalter

- Veilchen-Scheckenfalter

- Violetter Feuerfalter

- Wachtelweizen-Scheckenfalter

- Wald-Wiesenvögelchen

- Waldbrettspiel

- Wegerich-Scheckenfalter

- Weißbindiger Mohrenfalter

- Weißbindiges Wiesenvögelchen

- Weißdolch-Bläuling

- Weißer Waldportier

- Westlicher Quendel-Bläuling

- Westlicher Scheckenfalter

- Wundklee-Bläuling

- Zahnflügel-Bläuling

- Zitronenfalter

- Zwerg-Bläuling

- Libellen

- Amphibien & Reptilien

- Süßwasserfische

- Käfer

- Säugetiere

- Heuschrecken

- Wanzen

- Fliegen

- Tagfalter

- Pilze

- Pflanzen

© Alle Rechte vorbehalten. Interesse an dem Foto?

Mauerfuchs (Lasiommata megera)

Der Mauerfuchs (Lasiommata megera) hat eine Spannweite von 40 bis 52 Millimeter. Die Flügeloberseiten sind orangebraun und mit einer dunkelbraunen gitterartigen Zeichnung versehen. Die Weibchen sind meist etwas heller gefärbt. Auf dem Vorderflügel befindet sich nahe der Flügelspitze ein weißgekernter schwarzer Augenfleck. Vor der Vorderflügelspitze befindet sich beim Männchen ein deutlich sichtbarer Duftschuppenfleck. Auf der Oberseite der Hinterflügel befinden sich in vor dem Außenrand kleine weißgekernte schwarze Augenflecke.

Die Unterseite der Vorderflügel ist orangebraun und hat ebenfalls einen weißgekernten schwarzen Augenfleck. Auf den hellbraungrauen Hinterflügeln befinden sich braune Augenflecke mit schwarzen Rändern und weißen Kernen.

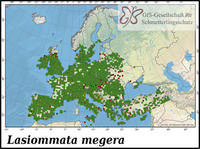

Verbreitung

Der Mauerfuchs ist überall in Deutschland verbreitet. Er war jedoch noch vor wenigen Jahren in vielen Gebieten ein eher seltener Tagfalter. Mittlerweile hat er sich stark verbreitet; möglicherweise wird er durch klimatische Änderungen begünstigt.

© Die Verbreitungskarte wurden im Rahmen des LepiDiv-Projektes erstellt und von der Gesellschaft für Schmetterlingsschutz zur Verfügung gestellt.

Ökologie

Der Mauerfuchs fliegt in zwei, in warmen Gegenden bis zu vier Generationen von Ende März bis Anfang November. Die Falter saugen gerne an Wiesen-Flockenblume, Dost, Sommerflieder, Rot-Klee, Witwenblume und gelben Korbblütlern.

Die Raupe des Mauerfuchs ernährt sich von Süßgräsern wie Schaf-Schwingel und Fieder-Zwenke.

Lebensraum

Der Lebensraum des Mauerfuchses ist variabel. Dazu gehören grasige Felshänge und Schluchten, trockene blütenreiche Wiesen und Waldlichtungen. Die Falter kommen oft auf steinigem oder kiesigem Untergrund vor. Sehr gerne sitzt er auch auf Mauern, sofern sie in der Nähe seines Lebensraumes sind - daher der Name.

Lebensräume in denen die Art vorkommt

Die Texte dieses Artikels basieren in Teilen auf dem Wikipedia-Artikel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Die Fotos dieser Webseite sind darin nicht eingeschlossen und unterliegen dem vollen Urheberrecht!

Schnellzugriff

Kenndaten

| Ordnung | Lepidoptera |

|---|---|

| Familie | Nymphalidae |

| Art | Mauerfuchs |

| Wiss. | Lasiommata megera |

| Autor | (Linnaeus, 1767) |

| Rote Liste D | - |

| Häufigkeit | häufig |

| Spannweite | 4 - 5.2 cm |