- Themen

- Natura 2000

- Biotoptypen-Klassifikationen

- Lebensräume in Deutschland

-

Tiere

- Tagfalter

- Admiral

- Ähnlicher Perlmutterfalter

- Alexis-Bläuling

- Alpen-Perlmutterfalter

- Alpen-Weißling

- Alpen-Wiesenvögelchen

- Alpengelbling

- Alpenmatten-Perlmuttfalter

- Apollofalter, Apollo

- Argus-Bläuling

- Aurorafalter

- Baldrian-Scheckenfalter

- Baumweißling

- Berghexe

- Bergwald Mohrenfalter

- Bergweißling

- Blauer Eichenzipfelfalter

- Blaukernauge, Blauäugiger Waldportier

- Blauschillernder Feuerfalter

- Blauschwarzer Eisvogel

- Braunauge

- Brauner Eichen-Zipfelfalter

- Brauner Feuerfalter, Schwefelvögelchen

- Braunfleckiger-Perlmutterfalter

- Braunkolbiger Dickkopffalter

- Brombeer-Perlmuttfalter

- C-Falter

- Distelfalter

- Dukaten-Falter

- Dunkler Alpenbläuling

- Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling

- Faulbaum-Bläuling

- Fetthennen-Bläuling

- Feuriger Perlmutterfalter

- Flockenblumen-Scheckenfalter

- Gelbgefleckter Mohrenfalter

- Gelbringfalter

- Gelbwürfeliger Dickkopffalter

- Gemeiner Bläuling

- Gletscherfalter

- Goldene Acht, Kleegelbling

- Goldener-Scheckenfalter

- Graubindiger Mohrenfalter

- Graubrauner Mohrenfalter

- Großer Eisvogel

- Großer Feuerfalter

- Großer Fuchs

- Großer Kohlweißling

- Großer Perlmutterfalter

- Großer Schillerfalter

- Großer Sonnenröschen-Bläuling

- Großer Wanderbläuling

- Großer-Waldportier

- Großes Ochsenauge

- Großes Wiesenvögelchen

- Grüner Zipfelfalter

- Heller Alpenbläuling

- Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling

- Himmelblauer Bläuling

- Hochalpenapollo

- Hochmoor-Bläuling

- Hochmoor-Perlmutterfalter

- Hochmoorgelbling

- Hufeisenkleegelbling

- Idas-Bläuling

- Kaisermantel

- Karstweißling

- Kleiner Eisvogel

- Kleiner Esparsetten-Bläuling

- Kleiner Feuerfalter

- Kleiner Fuchs

- Kleiner Kohlweißling

- Kleiner Mohrenfalter

- Kleiner Perlmutterfalter

- Kleiner Schillerfalter

- Kleiner Schlehen-Zipfelfalter

- Kleiner Sonnenröschen-Bläuling

- Kleiner Waldportier

- Kleiner Wanderbläuling

- Kleiner Würfel-Dickkopffalter

- Kleines Ochsenauge

- Kleines Wiesenvögelchen

- Komma-Dickkopffalter

- Kreuzdorn-Zipfelfalter

- Kronwicken-Dickkopffalter

- Kurzschwänziger Bläuling

- Landkärtchen

- Lilagold-Feuerfalter

- Mädesüß-Perlmutterfalter

- Magerrasen-Perlmutterfalter

- Malven-Dickkopffalter

- Mandeläugiger Mohrenfalter

- Mattscheckiger Dickkopffalter

- Mauerfuchs

- Mittlerer Perlmuttfalter

- Natterwurz-Perlmutterfalter

- Nierenfleck-Zipfelfalter

- Ockerbindiger Samtfalter

- Ostalpiner Scheckenfalter

- Pflaumen-Zipfelfalter

- Postillon, Wander-Gelbling

- Quellen-Mohrenfalter

- Quendel-Ameisenbläuling

- Randring-Perlmutterfalter

- Rapsweißling

- Reals Schmalflügel-Weißling

- Reseda-Weißling

- Resedaweißling

- Rostbraunes Wiesenvögelchen

- Rostfarbiger Dickkopffalter

- Rotbraunes Ochsenauge

- Roter Würfel-Dickkopffalter

- Roter-Scheckenfalter

- Rotklee-Bläuling

- Rundaugen-Mohrenfalter

- Schachbrett

- Schlüsselblumen-Würfelfalter

- Schornsteinfeger

- Schwalbenschwanz

- Schwarzer Apollo

- Schwarzkolbiger Braundickkopffalter

- Schweizer Schillernder Mohrenfalter

- Segelfalter

- Senfweisling

- Silberfleck-Perlmutterfalter

- Silbergrüner Bläuling

- Spiegelfleck-Dickkopffalter

- Storchschnabel-Bläuling

- Tagpfauenauge

- Trauermantel

- Ulmen-Zipfelfalter

- Unpunktierter Mohrenfalter

- Veilchen-Scheckenfalter

- Violetter Feuerfalter

- Wachtelweizen-Scheckenfalter

- Wald-Wiesenvögelchen

- Waldbrettspiel

- Wegerich-Scheckenfalter

- Weißbindiger Mohrenfalter

- Weißbindiges Wiesenvögelchen

- Weißdolch-Bläuling

- Weißer Waldportier

- Westlicher Quendel-Bläuling

- Westlicher Scheckenfalter

- Wundklee-Bläuling

- Zahnflügel-Bläuling

- Zitronenfalter

- Zwerg-Bläuling

- Libellen

- Amphibien & Reptilien

- Süßwasserfische

- Käfer

- Säugetiere

- Heuschrecken

- Wanzen

- Fliegen

- Tagfalter

- Pilze

- Pflanzen

© Alle Rechte vorbehalten. Interesse an dem Foto?

Idas-Bläuling (Plebeius idas)

Der Idas-Bläuling (Plebejus idas) wird auch Ginster-Bläuling genannt. Er gehört innerhalb der Familie der Bläulinge zu den Arten, welche auf den Hinterflügelunterseiten neben orangenen Flecken auch sogenannte "Silberflecken" aufweisen - schwarze Flecken mit silbernen Kernen (Foto). Diese Arten sind sehr schwer zu unterschieden und können meistens nicht anhand von Fotos bestimmt werden (auch nicht bei dem obigen Foto). Eine Unterscheidung ist sicher nur anhand von Genitalpräparationen durch den Fachmann möglich.

Idas-Bläuling haben eine Flügelspannweite von 19 bis 27 Millimeter. Die Oberseite der Männchen ist kräftig blau glänzend. Am Flügelrand verläuft ein schwarzes Band, das am Hinterflügelaußenrand manchmal eine Reihe schwarzer Flecke bildet. Die Oberseite der Weibchen ist dunkelbraun und manchmal blau von der Basis bestäubt. Am Flügelaußenrand, besonders auf den Hinterflügeln, seltener auf den Vorderflügeln, ist ein oranges Band wie auf der Flügelunterseite nur ohne schwarze Flecke zu sehen.

Die Flügelunterseiten beider Geschlechter sind hell (Männchen hellgrau, Weibchen hellbraun) mit weißrandigen schwarzen Flecken. In der Submarginalregion verläuft ein gewelltes oranges Band das schwarze Flecke umgibt. Diese Flecke haben auf den Hinterflügeln blaumetallisch glänzende Schuppen ("Silberflecken"). Für diese Art werden verschiedene Formen beschrieben, also Varianten mit leicht unterschiedlicher Färbung und Farbkontrasten. Die schwarze Umrandung der Vorderflügel ist bei den Männchen meist schmaler als beim Geißklee-Bläuling (Plebejus argus). Auch fehlt dem Idas-Bläuling der kurze Dorn an der Schiene der Vorderbeine, den der Geißklee-Bläuling besitzt.

Das Ei ist weißlich-grün. Die samtartig behaarte Raupe hat einen schwarzen Kopf, ist meist grün oder rotbraun und selten grau. Auf dem Rücken verläuft ein dunkelbrauner oder roter Strich mit hellem Saum; an den Seiten je ein rotbrauner Stigmenstreifen. Zwischen den Streifen an den Seiten sind weiße Schrägstreifen. Die Gürtelpuppe ist anfangs grün und wird später hellbraun mit rotbraunen Flecken am Kopf und den Segmenteinschnitten.

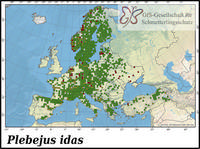

Verbreitung

Der Idas-Bläuling ist in Deutschland selten. In Baden-Württemberg kommt der Idas-Bläuling nur noch in der Umgebung von Karlsruhe vor, weiter nördliche gelegene Vorkommen (bis Mannheim) sind erloschen, ebenso kleine Vorkommen im unteren Illertal und am östlichen Bodensee. Der Rückgang ist auf den Verlust von sandigen Flächen mit Besenginsterbewuchs zurückzuführen, dort wurde der Besenginster meist entfernt und die Fläche mit Kiefern aufgeforstet. In Oberbayern kommt die Art sehr lokal auf Flussschotterhalden und nährstoffarmen Brachen im Alpenraum und Alpenvorland vor. Nur auf der Münchner Schotterebene ist sie häufig anzutreffen. In Sachsen lebt der Idas-Bläuling auf Heideflächen im Flachland und kommt aktuell nur in Nordwestsachsen, im Elbtal und der Oberlausitz vor. Historische Funde sind aus dem Raum Chemnitz und aus Südwestsachsen bekannt.

© Die Verbreitungskarte wurden im Rahmen des LepiDiv-Projektes erstellt und von der Gesellschaft für Schmetterlingsschutz zur Verfügung gestellt.

Ökologie

Der Idas-Bläuling ist in Deutschland von Mitte Juni bis Mitte August zu finden. Die Falter beider Geschlechter saugen Nektar an Blüten, die Männchen saugen auch oft an feuchten Stellen am Boden. Die Männchen patrouillieren häufig in ihrem Revier und werden allgemein von blauen Schmetterlingen angezogen. Wenn sie jedoch nach Weibchen suchen, schauen sie nach Faltern mit geschlossenen Flügen, die kopfüber ruhen, und damit die hellen Flügelunterseiten mit den orangen Flecken zeigen. Von Faltern, die mit dem Kopf nach oben mit geschlossenen Flügeln ruhen, werden sie weit schwächer angelockt. Die Männchen können die Weibchen visuell von denen ähnlicher Arten unterscheiden.

Wenn das Männchen ein passendes paarungswilliges Weibchen gefunden hat, stößt es das passive Weibchen mit seinen Flügeln an und landet anschließend neben ihm und schlägt schnell mit seinen Flügel. Danach beginnt die Paarung. Unempfängliche oder schon begattete Weibchen versuchen zu fliehen oder sie schlagen schnell mit den Flügeln und biegen ihren Hinterleib (Abdomen) nach oben, sodass keine Kopulation stattfinden kann.

Die Weibchen legen etwa 90 bis 130 Eier einzeln an den Raupennahrungspflanzen ab. Die Raupen fressen Leguminosen und Heidekrautgewächse. Für den Idas-Bläuling sind als Nahrungspflanzen nachgewiesen: Besenginster (Sarothamnus scoparius), Behaarter Ginster (Genista pilosa), Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus), Weißer Steinklee (Melilotus albus), Echter Wundklee (Anthyllis vulneraria), Besenheide (Calluna vulgaris). Die einzige noch erhaltene Population in Baden-Württemberg ernährt sich ausschließlich von Besenginster, wobei die Weibchen lückige bis sehr lückige Besenginster-Bestände auf entkalkten Sandflächen für die Eiablage bevorzugen. Der Falter wird aufgrudn seiner Vorliebe für Ginster auch Ginster-Bläuling genannt.

Die Raupen des Idas-Bläulings schlüpfen nach der Überwinterung der Eier im Frühjahr. Die Raupen sind ausgeprägt myrmekophil. Daher findet man um sie herum oft eine Ameisengarde. Die Verpuppung findet im Ameisennest statt. Als Wirtsameisen wurden Schwarze Wegameise (Lasius niger), Aschgraue Sklavenameise (Formica cinerea), Formica selysi, Große Kerbameise (Formica exsecta), Formica lemani, Furchenlippige Kerbameise (Formica pressilabris), Starkbeborstete Gebirgswaldameise (Formica lugubris), Rotrückige Sklavenameise (Formica cunicularia), Formica lefrancoisi und Formica pratensis festgestellt.

Gefährdung

In Deutschland wird der Idas-Bläuling mit der Kategorie 3 (gefährdet) in der Roten Liste gefährdeter Arten geführt.

Lebensraum

Die Lebensräume des Idas-Bläulings in Deutschland sind basische Magerrasen (Kalkgebiete) und saure Magerrasen (Heidegebiete, Dünen) bzw. Schotterterrassen der Nordalpen.

Lebensräume in denen die Art vorkommt

Die Texte dieses Artikels basieren in Teilen auf dem Wikipedia-Artikel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Die Fotos dieser Webseite sind darin nicht eingeschlossen und unterliegen dem vollen Urheberrecht!

Schnellzugriff

Kenndaten

| Ordnung | Lepidoptera |

|---|---|

| Familie | Lycaenidae |

| Art | Idas-Bläuling |

| Wiss. | Plebeius idas |

| Autor | (Linnaeus, 1760) |

| Rote Liste D | 3 |

| Häufigkeit | selten |

| Spannweite | 1.9 - 2.8 cm |