- Themen

- Natura 2000

- Biotoptypen-Klassifikationen

- Lebensräume in Deutschland

-

Tiere

- Tagfalter

- Admiral

- Ähnlicher Perlmutterfalter

- Alexis-Bläuling

- Alpen-Perlmutterfalter

- Alpen-Weißling

- Alpen-Wiesenvögelchen

- Alpengelbling

- Alpenmatten-Perlmuttfalter

- Apollofalter, Apollo

- Argus-Bläuling

- Aurorafalter

- Baldrian-Scheckenfalter

- Baumweißling

- Berghexe

- Bergwald Mohrenfalter

- Bergweißling

- Blauer Eichenzipfelfalter

- Blaukernauge, Blauäugiger Waldportier

- Blauschillernder Feuerfalter

- Blauschwarzer Eisvogel

- Braunauge

- Brauner Eichen-Zipfelfalter

- Brauner Feuerfalter, Schwefelvögelchen

- Braunfleckiger-Perlmutterfalter

- Braunkolbiger Dickkopffalter

- Brombeer-Perlmuttfalter

- C-Falter

- Distelfalter

- Dukaten-Falter

- Dunkler Alpenbläuling

- Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling

- Faulbaum-Bläuling

- Fetthennen-Bläuling

- Feuriger Perlmutterfalter

- Flockenblumen-Scheckenfalter

- Gelbgefleckter Mohrenfalter

- Gelbringfalter

- Gelbwürfeliger Dickkopffalter

- Gemeiner Bläuling

- Gletscherfalter

- Goldene Acht, Kleegelbling

- Goldener-Scheckenfalter

- Graubindiger Mohrenfalter

- Graubrauner Mohrenfalter

- Großer Eisvogel

- Großer Feuerfalter

- Großer Fuchs

- Großer Kohlweißling

- Großer Perlmutterfalter

- Großer Schillerfalter

- Großer Sonnenröschen-Bläuling

- Großer Wanderbläuling

- Großer-Waldportier

- Großes Ochsenauge

- Großes Wiesenvögelchen

- Grüner Zipfelfalter

- Heller Alpenbläuling

- Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling

- Himmelblauer Bläuling

- Hochalpenapollo

- Hochmoor-Bläuling

- Hochmoor-Perlmutterfalter

- Hochmoorgelbling

- Hufeisenkleegelbling

- Idas-Bläuling

- Kaisermantel

- Karstweißling

- Kleiner Eisvogel

- Kleiner Esparsetten-Bläuling

- Kleiner Feuerfalter

- Kleiner Fuchs

- Kleiner Kohlweißling

- Kleiner Mohrenfalter

- Kleiner Perlmutterfalter

- Kleiner Schillerfalter

- Kleiner Schlehen-Zipfelfalter

- Kleiner Sonnenröschen-Bläuling

- Kleiner Waldportier

- Kleiner Wanderbläuling

- Kleiner Würfel-Dickkopffalter

- Kleines Ochsenauge

- Kleines Wiesenvögelchen

- Komma-Dickkopffalter

- Kreuzdorn-Zipfelfalter

- Kronwicken-Dickkopffalter

- Kurzschwänziger Bläuling

- Landkärtchen

- Lilagold-Feuerfalter

- Mädesüß-Perlmutterfalter

- Magerrasen-Perlmutterfalter

- Malven-Dickkopffalter

- Mandeläugiger Mohrenfalter

- Mattscheckiger Dickkopffalter

- Mauerfuchs

- Mittlerer Perlmuttfalter

- Natterwurz-Perlmutterfalter

- Nierenfleck-Zipfelfalter

- Ockerbindiger Samtfalter

- Ostalpiner Scheckenfalter

- Pflaumen-Zipfelfalter

- Postillon, Wander-Gelbling

- Quellen-Mohrenfalter

- Quendel-Ameisenbläuling

- Randring-Perlmutterfalter

- Rapsweißling

- Reals Schmalflügel-Weißling

- Reseda-Weißling

- Resedaweißling

- Rostbraunes Wiesenvögelchen

- Rostfarbiger Dickkopffalter

- Rotbraunes Ochsenauge

- Roter Würfel-Dickkopffalter

- Roter-Scheckenfalter

- Rotklee-Bläuling

- Rundaugen-Mohrenfalter

- Schachbrett

- Schlüsselblumen-Würfelfalter

- Schornsteinfeger

- Schwalbenschwanz

- Schwarzer Apollo

- Schwarzkolbiger Braundickkopffalter

- Schweizer Schillernder Mohrenfalter

- Segelfalter

- Senfweisling

- Silberfleck-Perlmutterfalter

- Silbergrüner Bläuling

- Spiegelfleck-Dickkopffalter

- Storchschnabel-Bläuling

- Tagpfauenauge

- Trauermantel

- Ulmen-Zipfelfalter

- Unpunktierter Mohrenfalter

- Veilchen-Scheckenfalter

- Violetter Feuerfalter

- Wachtelweizen-Scheckenfalter

- Wald-Wiesenvögelchen

- Waldbrettspiel

- Wegerich-Scheckenfalter

- Weißbindiger Mohrenfalter

- Weißbindiges Wiesenvögelchen

- Weißdolch-Bläuling

- Weißer Waldportier

- Westlicher Quendel-Bläuling

- Westlicher Scheckenfalter

- Wundklee-Bläuling

- Zahnflügel-Bläuling

- Zitronenfalter

- Zwerg-Bläuling

- Libellen

- Amphibien & Reptilien

- Süßwasserfische

- Käfer

- Säugetiere

- Heuschrecken

- Wanzen

- Fliegen

- Tagfalter

- Pilze

- Pflanzen

© Alle Rechte vorbehalten. Interesse an dem Foto?

C-Falter (Polygonia c-album)

Die C-Falter (Polygonia c-album) erreichen eine Flügelspannweite von 40 bis 50 Millimetern. Die Flügel sind sehr variabel gefärbt und am Rand auffällig gezackt. Sie haben orange gefärbte Oberseiten, die mit einem schwarzen, braunen und gelben Fleckmuster gezeichnet sind.

Die Flügelunterseiten des C-Falters sind dunkelbraun, hellbraun, grau oder gelblich gefärbt. Auffällig ist hier die weiße, C-ähnliche Zeichnung, die dem Falter seinen Namen gab. Die Falter der ersten Generation haben meist helle Flügelunterseiten, die der späten ersten und der zweiten sind eher dunkler gefärbt und haben zusätzlich eine leicht dunkelgrüne Marmorierung.

Die Raupen werden ca. 30 Millimeter lang. Sie sind orangebraun gefärbt und haben eine schwarze Zeichnung. Die hinteren beiden Drittel des Körpers sind am gesamten Rücken komplett weiß gefärbt, das vordere Drittel ist gelb und schwarz gezeichnet. Dazu sind jeweils die am ganzen Körper vorhandenen Dornen am Rücken weiß bzw. gelb. An den Seiten sind sie orangebraun gemustert. Auf der Kopfkapsel sitzen zusätzlich zwei schwarze Dornen. Junge Raupen sind im Grundton schwarz gefärbt.

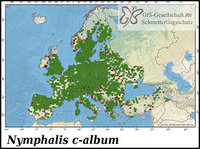

Verbreitung

Die C-Falter sind in ganz Deutschland verbreitet und fast überall häufig.

© Die Verbreitungskarte wurden im Rahmen des LepiDiv-Projektes erstellt und von der Gesellschaft für Schmetterlingsschutz zur Verfügung gestellt.

Ökologie

Die C-Falter fliegen je nach Region entweder in einer Generation von Anfang Juli und nach der Überwinterung bis Anfang Juni oder in zwei Generationen von Ende Juni bis Ende Juli und von Mitte August und nach der Überwinterung bis Anfang Juni des darauffolgenden Jahres. Man kann die Falter also im Prinzip mit den Überwinterungsquartieren das ganze Jahr über antreffen. Im Sommer werden besonders südexponierte Salweiden-, Hasel- und Ulmengebüsche bevorzugt. In Gärten benutzen die Falter gerne Beerensträucher wie Stachel- und Johannisbeere und nektarreiche Gartenblumen wie den Sommerflieder als Nektarpflanzen. Im Hochsommer saugen die Falter auch gern an Fallobst. Im Frühjahr kann man die Falter an blühenden Weidenkätzchen beobachten.

Die Weibchen des C-Falters legen etwa 250 Eier einzeln auf die Futterpflanzen ab. Die Raupen schlüpfen nach zwei bis drei Wochen. Man findet sie von Mai bis Juli bzw. von Mai bis Juni und von Juli bis August. Als Raupennahrungspflanzen dienen: Salweide (Salix caprea), Hasel (Corylus avellana), Flatter-Ulme (Ulmus laevis), Feld-Ulme (Ulmus minor), Berg-Ulme (Ulmus glabra), Hopfen (Humulus lupulus), Große Brennnessel (Urtica dioica), Stachelbeere (Ribes uva-crispa), Rote Johannisbeere (Ribes rubrum).

Die Raupen leben als Einzelgänger und halten sich tagsüber auf der Blattunterseite auf. Nach sechs Wochen sind sie ausgewachsen. Die Puppe ist wie auch die Falter sehr außergewöhnlich gebaut. Sie sind in der Mitte tief eingeschnürt und haben am Rücken vorne einen deutlichen Höcker. Nahe der Verengung haben sie sechs metallisch glänzende Flecken. Die zweite Generation überwintert als Falter.

Gefährdung

Der C-Falter ist nicht gefährdet.

Lebensraum

C-Falter leben oft an Waldwegen und -rändern. Sie sind deutlich an mittel bis feuchte Wälder und Gebüsche gebunden, z.B. Auwälder.

Lebensräume in denen die Art vorkommt

Die Texte dieses Artikels basieren in Teilen auf dem Wikipedia-Artikel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Die Fotos dieser Webseite sind darin nicht eingeschlossen und unterliegen dem vollen Urheberrecht!

Schnellzugriff

Kenndaten

| Ordnung | Lepidoptera |

|---|---|

| Familie | Nymphalidae |

| Art | C-Falter |

| Wiss. | Polygonia c-album |

| Autor | (Linnaeus, 1758) |

| Rote Liste D | - |

| Häufigkeit | häufig |

| Spannweite | 4 - 5 cm |