- Themen

- Natura 2000

- Biotoptypen-Klassifikationen

- Lebensräume in Deutschland

-

Tiere

- Tagfalter

- Admiral

- Ähnlicher Perlmutterfalter

- Alexis-Bläuling

- Alpen-Perlmutterfalter

- Alpen-Weißling

- Alpen-Wiesenvögelchen

- Alpengelbling

- Alpenmatten-Perlmuttfalter

- Apollofalter, Apollo

- Argus-Bläuling

- Aurorafalter

- Baldrian-Scheckenfalter

- Baumweißling

- Berghexe

- Bergwald Mohrenfalter

- Bergweißling

- Blauer Eichenzipfelfalter

- Blaukernauge, Blauäugiger Waldportier

- Blauschillernder Feuerfalter

- Blauschwarzer Eisvogel

- Braunauge

- Brauner Eichen-Zipfelfalter

- Brauner Feuerfalter, Schwefelvögelchen

- Braunfleckiger-Perlmutterfalter

- Braunkolbiger Dickkopffalter

- Brombeer-Perlmuttfalter

- C-Falter

- Distelfalter

- Dukaten-Falter

- Dunkler Alpenbläuling

- Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling

- Faulbaum-Bläuling

- Fetthennen-Bläuling

- Feuriger Perlmutterfalter

- Flockenblumen-Scheckenfalter

- Gelbgefleckter Mohrenfalter

- Gelbringfalter

- Gelbwürfeliger Dickkopffalter

- Gemeiner Bläuling

- Gletscherfalter

- Goldene Acht, Kleegelbling

- Goldener-Scheckenfalter

- Graubindiger Mohrenfalter

- Graubrauner Mohrenfalter

- Großer Eisvogel

- Großer Feuerfalter

- Großer Fuchs

- Großer Kohlweißling

- Großer Perlmutterfalter

- Großer Schillerfalter

- Großer Sonnenröschen-Bläuling

- Großer Wanderbläuling

- Großer-Waldportier

- Großes Ochsenauge

- Großes Wiesenvögelchen

- Grüner Zipfelfalter

- Heller Alpenbläuling

- Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling

- Himmelblauer Bläuling

- Hochalpenapollo

- Hochmoor-Bläuling

- Hochmoor-Perlmutterfalter

- Hochmoorgelbling

- Hufeisenkleegelbling

- Idas-Bläuling

- Kaisermantel

- Karstweißling

- Kleiner Eisvogel

- Kleiner Esparsetten-Bläuling

- Kleiner Feuerfalter

- Kleiner Fuchs

- Kleiner Kohlweißling

- Kleiner Mohrenfalter

- Kleiner Perlmutterfalter

- Kleiner Schillerfalter

- Kleiner Schlehen-Zipfelfalter

- Kleiner Sonnenröschen-Bläuling

- Kleiner Waldportier

- Kleiner Wanderbläuling

- Kleiner Würfel-Dickkopffalter

- Kleines Ochsenauge

- Kleines Wiesenvögelchen

- Komma-Dickkopffalter

- Kreuzdorn-Zipfelfalter

- Kronwicken-Dickkopffalter

- Kurzschwänziger Bläuling

- Landkärtchen

- Lilagold-Feuerfalter

- Mädesüß-Perlmutterfalter

- Magerrasen-Perlmutterfalter

- Malven-Dickkopffalter

- Mandeläugiger Mohrenfalter

- Mattscheckiger Dickkopffalter

- Mauerfuchs

- Mittlerer Perlmuttfalter

- Natterwurz-Perlmutterfalter

- Nierenfleck-Zipfelfalter

- Ockerbindiger Samtfalter

- Ostalpiner Scheckenfalter

- Pflaumen-Zipfelfalter

- Postillon, Wander-Gelbling

- Quellen-Mohrenfalter

- Quendel-Ameisenbläuling

- Randring-Perlmutterfalter

- Rapsweißling

- Reals Schmalflügel-Weißling

- Reseda-Weißling

- Resedaweißling

- Rostbraunes Wiesenvögelchen

- Rostfarbiger Dickkopffalter

- Rotbraunes Ochsenauge

- Roter Würfel-Dickkopffalter

- Roter-Scheckenfalter

- Rotklee-Bläuling

- Rundaugen-Mohrenfalter

- Schachbrett

- Schlüsselblumen-Würfelfalter

- Schornsteinfeger

- Schwalbenschwanz

- Schwarzer Apollo

- Schwarzkolbiger Braundickkopffalter

- Schweizer Schillernder Mohrenfalter

- Segelfalter

- Senfweisling

- Silberfleck-Perlmutterfalter

- Silbergrüner Bläuling

- Spiegelfleck-Dickkopffalter

- Storchschnabel-Bläuling

- Tagpfauenauge

- Trauermantel

- Ulmen-Zipfelfalter

- Unpunktierter Mohrenfalter

- Veilchen-Scheckenfalter

- Violetter Feuerfalter

- Wachtelweizen-Scheckenfalter

- Wald-Wiesenvögelchen

- Waldbrettspiel

- Wegerich-Scheckenfalter

- Weißbindiger Mohrenfalter

- Weißbindiges Wiesenvögelchen

- Weißdolch-Bläuling

- Weißer Waldportier

- Westlicher Quendel-Bläuling

- Westlicher Scheckenfalter

- Wundklee-Bläuling

- Zahnflügel-Bläuling

- Zitronenfalter

- Zwerg-Bläuling

- Libellen

- Amphibien & Reptilien

- Süßwasserfische

- Käfer

- Säugetiere

- Heuschrecken

- Wanzen

- Fliegen

- Tagfalter

- Pilze

- Pflanzen

© Alle Rechte vorbehalten. Interesse an dem Foto?

Kleiner Feuerfalter (Lycaena phlaeas)

Der Kleiner Feuerfalter (Lycaena phlaeas) erreicht eine Flügelspannweite von 22 bis 27 Millimetern. Im Gegensatz zu den meisten anderen Bläulingen - dazu gehören die Feuerfalter nämlich - sind beide Geschlechter gleich gefärbt. Ihre Vorderflügeloberseiten sind orangerot gefärbt und haben einen breiten, dunkelbraunen Außenrand (Saumbinde). Nahe diesem Rand sind mehrere dunkle Würfelflecken erkennbar.

Die Hinterflügel des Kleinen Feuerfalters sind dunkelbraun gefärbt und haben eine orangefarbene Binde knapp am Außenrand. Der Rand selber ist gewellt braun gefärbt und, gleich den Vorderflügeln, hell gefranst. Die Unterseite der Vorderflügel ist ähnlich wie die Oberseite gefärbt, an die Stelle des Brauns tritt jedoch ein Graubraun und ihre Färbung ist matter. Die Unterseite der Hinterflügel ist braungrau, hat kleine, schwarze Punkte und nahe dem Außenrand eine feine, orange gepunktete Binde.

Die Raupen werden ca. 15 Millimeter lang. Sie sind meist grün gefärbt, manchmal aber auch rötlich mit einer roten Rückenlinie und ähnlich gefärbten Substigmatallinien. Diese können aber auch fehlen. Der Raupenkopf ist bräunlichgrün und in den Körper zurückgezogen.

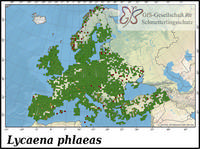

Verbreitung

Der Kleine Feuerfalter ist überall in Deutschland verbreitet.

© Die Verbreitungskarte wurden im Rahmen des LepiDiv-Projektes erstellt und von der Gesellschaft für Schmetterlingsschutz zur Verfügung gestellt.

Ökologie

Der Kleine Feuerfalter ist ein häufiger Falter, der schnell neue Lebensräume besiedelt und sich dort vermehrt. Die Falter saugen u. a. an Blüten der Berg-Aster (Aster amellus), Roß-Minze (Mentha longifolia), Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria), Heidekraut (Calluna vulgaris), Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder Thymian (Thymus sp., Foto). Das Männchen verteidigt sein Territorium gegen andere Männchen und verjagt auch deutlich größere Falter wie zum Beispiel das Tagpfauenauge (Nymphalis io). Die Falter fliegen in drei bis vier, nicht gut trennbaren Generationen je nach Region von Februar bzw. April bis Ende Oktober. Die vierte Generation wird in Mitteleuropa meist durch früh eintretenden Frost getötet, ohne dass sie sich fortgepflanzt hat.

Die Raupen ernähren sich von Ampfer (Rumex spec.), in Mitteleuropa hauptsächlich vom Kleinen Sauerampfer (Rumex acetosella), aber auch vom Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa). Selten findet man sie auf dem Stumpfblättrigen Ampfer (Rumex obtusifolius). Die Weibchen legen ihre sehr kleinen Eier auf den Blattunterseiten der Futterpflanzen ab. Die daraus schlüpfenden Raupen fressen an der Blattunterseite. Die Überwinterung der letzten Generation erfolgt als junge Raupe, seltener als ältere. Sie verpuppen sich erst im Frühjahr. Die Verpuppung erfolgt am Boden zwischen versponnenen Blättern der Futterpflanzen in einer hellbraunen, schwarz gepunkteten Puppe. Die Falter schlüpfen nach etwa vier Wochen.

Gefährdung

Der Kleine Feuerfalter ist häufig und nicht gefährdet.

Unser Kommentar

In einer älteren Version des Wikipedia-Artikels (der übernommen wurde) stand fälschlicherweise, dass in Baden-Württemberg der Schlangen-Knöterich (Bistorta officinalis) die einzige bekannte Futterpflanze sei. Dies war offensichtlich falsch und bezog sich auf den Blauschillernden Feuerfalter. Wir bitten dies zu entschuldigen.

Lebensraum

Der Kleine Feuerfalter lebt in den verschiedensten Lebensräumen, vor allem aber in locker bewachsenen und offenen Gegenden, wie z. B. in Sandgruben, auf Binnendünen, an Wegrändern, auf Brachen und in sandigen Gebieten. In kalkigen Gegenden sind sie eher selten.

Lebensräume in denen die Art vorkommt

Die Texte dieses Artikels basieren in Teilen auf dem Wikipedia-Artikel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Die Fotos dieser Webseite sind darin nicht eingeschlossen und unterliegen dem vollen Urheberrecht!

Schnellzugriff

Kenndaten

| Ordnung | Lepidoptera |

|---|---|

| Familie | Lycaenidae |

| Art | Kleiner Feuerfalter |

| Wiss. | Lycaena phlaeas |

| Autor | (Linnaeus, 1760) |

| Rote Liste D | - |

| Häufigkeit | sehr häufig |

| Spannweite | 2.2 - 2.7 cm |