- Themen

- Natura 2000

- Biotoptypen-Klassifikationen

- Lebensräume in Deutschland

-

Tiere

- Tagfalter

- Admiral

- Ähnlicher Perlmutterfalter

- Alexis-Bläuling

- Alpen-Perlmutterfalter

- Alpen-Weißling

- Alpen-Wiesenvögelchen

- Alpengelbling

- Alpenmatten-Perlmuttfalter

- Apollofalter, Apollo

- Argus-Bläuling

- Aurorafalter

- Baldrian-Scheckenfalter

- Baumweißling

- Berghexe

- Bergwald Mohrenfalter

- Bergweißling

- Blauer Eichenzipfelfalter

- Blaukernauge, Blauäugiger Waldportier

- Blauschillernder Feuerfalter

- Blauschwarzer Eisvogel

- Braunauge

- Brauner Eichen-Zipfelfalter

- Brauner Feuerfalter, Schwefelvögelchen

- Braunfleckiger-Perlmutterfalter

- Braunkolbiger Dickkopffalter

- Brombeer-Perlmuttfalter

- C-Falter

- Distelfalter

- Dukaten-Falter

- Dunkler Alpenbläuling

- Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling

- Faulbaum-Bläuling

- Fetthennen-Bläuling

- Feuriger Perlmutterfalter

- Flockenblumen-Scheckenfalter

- Gelbgefleckter Mohrenfalter

- Gelbringfalter

- Gelbwürfeliger Dickkopffalter

- Gemeiner Bläuling

- Gletscherfalter

- Goldene Acht, Kleegelbling

- Goldener-Scheckenfalter

- Graubindiger Mohrenfalter

- Graubrauner Mohrenfalter

- Großer Eisvogel

- Großer Feuerfalter

- Großer Fuchs

- Großer Kohlweißling

- Großer Perlmutterfalter

- Großer Schillerfalter

- Großer Sonnenröschen-Bläuling

- Großer Wanderbläuling

- Großer-Waldportier

- Großes Ochsenauge

- Großes Wiesenvögelchen

- Grüner Zipfelfalter

- Heller Alpenbläuling

- Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling

- Himmelblauer Bläuling

- Hochalpenapollo

- Hochmoor-Bläuling

- Hochmoor-Perlmutterfalter

- Hochmoorgelbling

- Hufeisenkleegelbling

- Idas-Bläuling

- Kaisermantel

- Karstweißling

- Kleiner Eisvogel

- Kleiner Esparsetten-Bläuling

- Kleiner Feuerfalter

- Kleiner Fuchs

- Kleiner Kohlweißling

- Kleiner Mohrenfalter

- Kleiner Perlmutterfalter

- Kleiner Schillerfalter

- Kleiner Schlehen-Zipfelfalter

- Kleiner Sonnenröschen-Bläuling

- Kleiner Waldportier

- Kleiner Wanderbläuling

- Kleiner Würfel-Dickkopffalter

- Kleines Ochsenauge

- Kleines Wiesenvögelchen

- Komma-Dickkopffalter

- Kreuzdorn-Zipfelfalter

- Kronwicken-Dickkopffalter

- Kurzschwänziger Bläuling

- Landkärtchen

- Lilagold-Feuerfalter

- Mädesüß-Perlmutterfalter

- Magerrasen-Perlmutterfalter

- Malven-Dickkopffalter

- Mandeläugiger Mohrenfalter

- Mattscheckiger Dickkopffalter

- Mauerfuchs

- Mittlerer Perlmuttfalter

- Natterwurz-Perlmutterfalter

- Nierenfleck-Zipfelfalter

- Ockerbindiger Samtfalter

- Ostalpiner Scheckenfalter

- Pflaumen-Zipfelfalter

- Postillon, Wander-Gelbling

- Quellen-Mohrenfalter

- Quendel-Ameisenbläuling

- Randring-Perlmutterfalter

- Rapsweißling

- Reals Schmalflügel-Weißling

- Reseda-Weißling

- Resedaweißling

- Rostbraunes Wiesenvögelchen

- Rostfarbiger Dickkopffalter

- Rotbraunes Ochsenauge

- Roter Würfel-Dickkopffalter

- Roter-Scheckenfalter

- Rotklee-Bläuling

- Rundaugen-Mohrenfalter

- Schachbrett

- Schlüsselblumen-Würfelfalter

- Schornsteinfeger

- Schwalbenschwanz

- Schwarzer Apollo

- Schwarzkolbiger Braundickkopffalter

- Schweizer Schillernder Mohrenfalter

- Segelfalter

- Senfweisling

- Silberfleck-Perlmutterfalter

- Silbergrüner Bläuling

- Spiegelfleck-Dickkopffalter

- Storchschnabel-Bläuling

- Tagpfauenauge

- Trauermantel

- Ulmen-Zipfelfalter

- Unpunktierter Mohrenfalter

- Veilchen-Scheckenfalter

- Violetter Feuerfalter

- Wachtelweizen-Scheckenfalter

- Wald-Wiesenvögelchen

- Waldbrettspiel

- Wegerich-Scheckenfalter

- Weißbindiger Mohrenfalter

- Weißbindiges Wiesenvögelchen

- Weißdolch-Bläuling

- Weißer Waldportier

- Westlicher Quendel-Bläuling

- Westlicher Scheckenfalter

- Wundklee-Bläuling

- Zahnflügel-Bläuling

- Zitronenfalter

- Zwerg-Bläuling

- Libellen

- Amphibien & Reptilien

- Süßwasserfische

- Käfer

- Säugetiere

- Heuschrecken

- Wanzen

- Fliegen

- Tagfalter

- Pilze

- Pflanzen

© Alle Rechte vorbehalten. Interesse an dem Foto?

Kleiner Fuchs (Aglais urticae)

Der Kleine Fuchs (Aglais urticae) erreicht eine Flügelspannweite von 40 bis 50 Millimetern. Die Flügeloberseiten haben eine orange Grundfärbung, wobei der Flügelansatz, besonders der Hinterflügel dunkelbraun ist. Sie tragen am Vorderrand der Vorderflügel ein schwarz, gelb und weißes Fleckmuster und dicht am dunkelbraunen Flügelaußenrand beider Flügelpaare einen blauen Fleckensaum, der dunkel umfasst ist. Auf den Vorderflügeln befinden sich je zwei kleinere und ein großer schwarzer Fleck, am Hinterflügel je nur ein großer schwarzer Fleck, der am dunkelbraunen Basalteil anschließt.

In Mittel- und Hochgebirgslagen sind die Falter häufig größer und haben eine hellere Färbung. Im nördlichen Europa sind sie eher kleiner und dunkler.

Die Raupen werden ca. 30 Millimeter lang, andere Quellen geben eine Länge bis 22 Millimeter an. Die Raupen sind schwarz, fein weiß gefleckt und besitzen zwei unterbrochene, gelbe Seitenlinien. Unterhalb der Seitenlinien ist der Körper purpurbraun und gelegentlich mit einer rötlichbraunen Zeichnung zwischen den gelben Seitenlinien versehen. Der Raupenkörper trägt auf dem Rücken und an den Seiten Stachel, die schwarz oder gelblich sind. Der Raupenkopf ist schwarz.

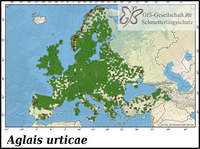

Verbreitung

Der Kleine Fuchs kommt in ganz Deutschland vor. Man findet ihn normalerweise bis in eine Höhe von 3.000 Meter, gelegentlich werden Falter auch bis in Höhen von 3.500 Meter gefunden.

© Die Verbreitungskarte wurden im Rahmen des LepiDiv-Projektes erstellt und von der Gesellschaft für Schmetterlingsschutz zur Verfügung gestellt.

Ökologie

Als Schmetterling ernährt sich der Kleine Fuchs vom Nektar verschiedener Pflanzenarten. Allein in Baden-Württemberg sind weit über 200 Nektarpflanzen bekannt, welche die Falter besuchen, darunter etwa 40 % meist fremdländische Gartenpflanzen. Die Falter werden unter anderem auf nektarreichen Hochstaudenfluren mit Vorkommen der Hauptnektarpflanzen Wasserdost (Eupatorium spec.) und Kratzdistel (Cirsium spec.) angetroffen. In höheren Lagen sind dies Alpen-Milchlattich (Cicerbita alpina), Alpendost (Adenostyles spec.) und Fuchssches Greiskraut (Senecio ovatus). Auf Magerrasen kann der Falter auch saugend an Silberdisteln (Carlina acaulis) beobachtet werden.

Die Tiere sind Wanderfalter und zwar Binnenwanderer erster Ordnung. Sie unternehmen innerhalb ihres Verbreitungsgebietes kürzere Wanderungen. So fliegen sie beispielsweise im Herbst oftmals aus dem Gebirge in die wärmeren Tieflagen und die nächste Generation im Frühsommer wieder zurück.

Der Kleine Fuchs überwintert wie das ebenfalls zu den Edelfaltern gehörende Tagpfauenauge (Inachis io) an geschützten Orten wie Kellern, Dachböden, Garagen oder auch in natürlichen Verstecken, wobei die Überwinterung an warmen Tagen unterbrochen werden kann. Sie werden oft bei der Gipfelbalz beobachtet: auf der Suche nach Geschlechtspartnern segeln sie an markanten Erhebungen wie Hügeln, Bergkuppen oder Burgruinen immer wieder den Hang hinab.

Die Tiere fliegen in warmen Regionen in zwei bis drei Generationen pro Jahr von Mai bis Oktober, in kalten Gebieten und in hohen Lagen nur in einer von Mai bis August. Nach der Überwinterung fliegen sie von März bis April.

Die Raupen ernähren sich fast ausschließlich von Großer Brennnessel (Urtica dioica). Da die Brennnessel bevorzugt auf stickstoffreichen Böden vorkommt, ist der Falter dort besonders häufig. Die Weibchen legen ihre grünen Eier in großen Gelegen von 50 bis 200 Stück an die Blattunterseiten, sonnenbeschienener Futterpflanzen ab. Die jungen Raupen fressen bis zur letzten Häutung gesellig in selbst gesponnenen Gespinsten, während erwachsene Raupen meist einzeln oder in kleinen Gruppen anzutreffen sind. Die Raupen verpuppen sich nach einer Fresszeit von etwa einem Monat in einer braunen oder hellgrünen Stürzpuppe, die mehrere Dornen und golden-metallische Flecken aufweist. Die Entwicklung vom Ei bis zum Falter ist sehr stark temperaturabhängig und dauert zwischen einem und zwei Monaten, wobei die Hälfte der Zeit auf das Raupen- und je ein Viertel auf das Ei- und Puppenstadium entfallen. Die Raupen des Kleinen Fuchses haben eine ausgesprochene Vorliebe für frisches Grün, so dass die Falter ihre Eier meist an frisch austreibende Brennnesseln setzen.

Die Raupen werden nicht von Vögeln gefressen, sehr wohl aber ihre Puppen. Wahrscheinlich werden sie durch ihre auffällige Färbung abgeschreckt. Daneben werden sehr viele Raupen von parasitisch lebenden Zweiflüglerlarven (Diptera) befallen.

Gefährdung

Der Kleine Fuchs ist nicht gefährdet.

Lebensraum

Der Kleine Fuchs lebt in verschiedensten Lebensräumen (Ubiquist), weshalb er weit verbreitet ist und (noch) sehr häufig vorkommt.

Lebensräume in denen die Art vorkommt

Die Texte dieses Artikels basieren in Teilen auf dem Wikipedia-Artikel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Die Fotos dieser Webseite sind darin nicht eingeschlossen und unterliegen dem vollen Urheberrecht!

Schnellzugriff

Kenndaten

| Ordnung | Lepidoptera |

|---|---|

| Familie | Nymphalidae |

| Art | Kleiner Fuchs |

| Wiss. | Aglais urticae |

| Autor | (Linnaeus, 1758) |

| Rote Liste D | - |

| Häufigkeit | sehr häufig |

| Spannweite | 4 - 5 cm |

| Eizahl | 200 |